Elektro oder Verbrenner? Die Mobilität der Zukunft steht an einem Wendepunkt. Während Elektroautos als nachhaltige Lösung gelten, sprechen Effizienz, Infrastruktur und globale Realisierbarkeit oft für den Verbrennungsmotor – insbesondere in Verbindung mit E-Fuels. Welche der beide Technologien und zeigt, welche Antriebsform künftig wirklich überzeugen kann.

Die Automobilbranche steht an einem Wendepunkt. Während Elektrofahrzeuge als nachhaltige Lösung gefeiert werden, halten viele Fachleute am Potenzial moderner Verbrennungsmotoren fest. Der folgende Fachartikel beleuchtet fundiert die Vor- und Nachteile beider Antriebstechnologien im Kontext von Klimaschutz, Technologie, Infrastruktur, Kosten und globaler Realisierbarkeit.

Klimabilanz im direkten Vergleich

Der CO₂-Ausstoß ist eines der zentralen Kriterien bei der Bewertung von Antriebstechnologien. Elektroautos verursachen lokal keine Emissionen, doch die Gesamtbilanz hängt maßgeblich vom Strommix und der Batterieproduktion ab. Moderne Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) bieten zwar eine Alternative, sind jedoch in der Herstellung derzeit noch sehr energieintensiv.

| Antrieb | CO₂-Ausstoß Betrieb | CO₂-Ausstoß Produktion | Potenzial mit grünem Strom/Kraftstoff |

|---|---|---|---|

| Elektro | 0 g/km | Hoch (v. a. Batterie) | Hoch (bei 100 % Ökostrom) |

| Verbrenner | Hoch | Geringer als BEV | Mittel (bei E-Fuels) |

Rohstoffe und Ressourcenbedarf: Abhängigkeiten, Umweltfolgen und Alternativen im Vergleich

Die Diskussion um nachhaltige Mobilität ist untrennbar mit der Frage nach Rohstoffverfügbarkeit und deren ökologischen sowie sozialen Auswirkungen verbunden. Elektrofahrzeuge benötigen für ihre Batterien große Mengen an Lithium, Kobalt, Nickel und seltenen Erden – Rohstoffe, die oft unter problematischen Bedingungen in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo oder Bolivien gewonnen werden. Neben Umweltzerstörung und hohem Wasserverbrauch stehen auch menschenrechtliche Bedenken im Raum. Zwar arbeiten Hersteller an alternativen Zellchemien (z. B. Lithium-Eisenphosphat) und Recyclingverfahren, doch bislang bleibt die Abhängigkeit bestehen.

Im Gegensatz dazu sind Verbrennungsmotoren auf bewährte Materialien angewiesen, deren Gewinnung, Verarbeitung und Recycling besser etabliert und kontrollierbar ist. Dennoch verursachen sie durch den Betrieb dauerhaft Emissionen und sind auf fossile Kraftstoffe angewiesen – mit globalen Versorgungsrisiken. Eine zukunftsweisende Brückentechnologie könnten E-Fuels darstellen, die aus grünem Strom hergestellt werden und den Verbrenner klimaneutral betreiben könnten – ohne neue Rohstoffabhängigkeiten zu schaffen.

Die Herausforderung liegt somit nicht nur in der Wahl des Antriebs, sondern in der langfristigen Sicherung und nachhaltigen Nutzung von Ressourcen. Eine technologieoffene Betrachtung ist daher essenziell, um die ökologischen Belastungen zu minimieren und gleichzeitig Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Infrastruktur und Ladezeiten vs. Tankzeiten: Herausforderungen und Entwicklungspotenziale im Vergleich

Ein entscheidender Faktor für die Alltagstauglichkeit von Antriebstechnologien ist die Verfügbarkeit und Effizienz der Energieversorgung. Der Verbrennungsmotor profitiert von einem seit Jahrzehnten flächendeckend ausgebauten Tankstellennetz, das kurze Betankungszeiten von wenigen Minuten ermöglicht – unabhängig von Tageszeit oder Region. Diese gewachsene Infrastruktur bietet hohe Versorgungssicherheit, auch im ländlichen Raum oder auf Langstrecken.

Demgegenüber steht die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, die sich zwar dynamisch entwickelt, aber noch immer starke regionale Unterschiede aufweist. Besonders außerhalb urbaner Zentren sind Lademöglichkeiten begrenzt. Hinzu kommen lange Ladezeiten, die – selbst bei Schnellladestationen – zwischen 20 und 60 Minuten betragen können. Für Vielfahrer und den Fernverkehr stellt dies ein relevantes Hindernis dar. Zudem erzeugt der parallele Betrieb vieler Schnelllader eine erhebliche Belastung für das Stromnetz, was Netzausbau und intelligente Laststeuerung erfordert.

Dennoch bietet die Elektromobilität langfristige Vorteile: Heimladen über Nacht, Ladepunkte an Arbeitsplätzen oder Supermärkten sowie intelligente Ladelösungen mit Ökostrom ermöglichen flexible und nachhaltige Energieversorgung – sofern der Ausbau konsequent vorangetrieben wird. Die Transformation der Infrastruktur ist daher ein zentrales Element für den Erfolg der Elektromobilität.

Vergleichstabelle: Lade- vs. Tankinfrastruktur

| Kriterium | Elektrofahrzeug | Verbrenner |

|---|---|---|

| „Auftanken“ | 30–60 Min (Schnellladen) | 3–5 Min (Tanken) |

| Verfügbarkeit | Regional unterschiedlich | Flächendeckend vorhanden |

| Lade-/Tankpunkte | Im Ausbau | Etabliert |

| Netzausbau notwendig | Ja (bei hohem Ladeaufkommen) | Nein |

| Energiequelle | Strom (ideal: erneuerbar) | Fossile Brennstoffe |

Soll auch ein Ausblick zur geplanten Ladeinfrastruktur bis 2030 ergänzt werden?

Kostenentwickl ung: Anschaffung, Betrieb, Unterhalt

Elektroautos sind in der Anschaffung noch oft teurer, profitieren aber von geringeren Betriebskosten (Wartung, Strompreis statt Kraftstoff). Der Verbrennungsmotor bietet aktuell günstigere Gebrauchtfahrzeuge und ist in Regionen ohne Förderprogramme langfristig erschwinglicher.

| Kostenfaktor | Elektroauto | Verbrenner |

|---|---|---|

| Anschaffungspreis | Hoch (bei Neuwagen) | Niedriger (v. a. gebraucht) |

| Wartungskosten | Gering (weniger Verschleiß) | Mittel bis hoch |

| Betriebskosten | Günstig bei Heimladen | Schwankend (Benzin/Diesel) |

Technologische Entwicklung beider Antriebe

Verbrennertechnologien sind weitgehend ausgereift, jedoch nicht am Ende ihrer Entwicklung. Hybridlösungen, Wasserstoffverbrenner und E-Fuels bringen neue Impulse. Die Elektromobilität entwickelt sich rasant weiter, mit Verbesserungen bei Reichweite, Ladezeiten und Recyclingverfahren für Batterien.

Globale Perspektive: Warum Elektromobilität nicht überall gleichermaßen umsetzbar ist

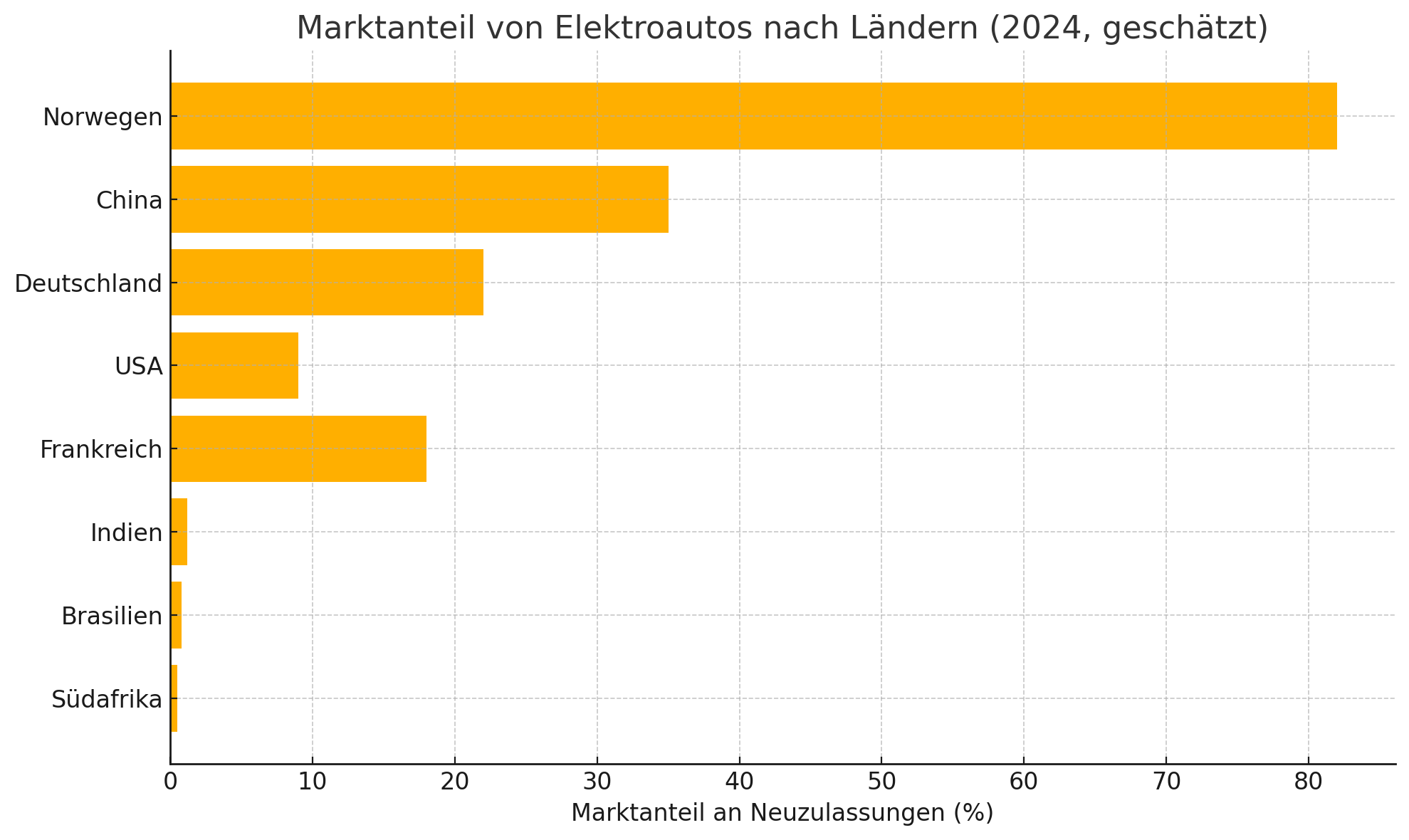

Die Transformation zur Elektromobilität verläuft weltweit mit unterschiedlicher Geschwindigkeit – geprägt von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, politischer Förderung und technischer Infrastruktur. In Industrieländern wie Deutschland, Norwegen, den USA und China wird der Wandel durch staatliche Subventionen, Investitionen in Ladeinfrastruktur sowie regulatorische Maßnahmen massiv beschleunigt. Besonders China hat sich durch seine strategisch gesteuerte Industriepolitik zur globalen Führungsnation im Bereich E-Mobilität entwickelt.

In vielen Schwellen- und Entwicklungsländern stellt sich die Situation deutlich differenzierter dar. Hier fehlen oftmals stabile Stromnetze, ausreichende Ladeinfrastruktur und Förderprogramme, die den Erwerb eines Elektrofahrzeugs für breite Bevölkerungsschichten wirtschaftlich attraktiv machen. Hinzu kommt, dass die Energiegewinnung in einigen Ländern nach wie vor stark von fossilen Brennstoffen abhängt – was die ökologische Bilanz von Elektroautos dort erheblich relativiert.

Der klassische Verbrennungsmotor bleibt daher in großen Teilen der Welt vorerst die praktikabelste Option. Er ist günstiger in der Anschaffung, lässt sich unkompliziert warten und kann mit bestehender Tankstellenlogistik betrieben werden. Gleichzeitig eröffnen sich auch hier langfristige Chancen: etwa durch E-Fuels oder lokal erzeugte Biokraftstoffe, die als Brückentechnologien dienen können.

Eine einheitliche, globale Elektrifizierung des Verkehrs ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen weder kurzfristig realistisch noch wirtschaftlich umsetzbar. Stattdessen bedarf es regional angepasster Mobilitätsstrategien, die sowohl technische als auch soziale und wirtschaftliche Faktoren berücksichtigen. Elektromobilität ist ein zentraler Baustein, jedoch nicht die einzige Antwort auf die Herausforderungen der weltweiten Verkehrswende.

Marktanteil von Elektroautos nach Ländern (2024, geschätzt)

| Land | Marktanteil Elektroautos (%) |

|---|---|

| Norwegen | 82,0 % |

| China | 35,0 % |

| Deutschland | 22,0 % |

| Frankreich | 18,0 % |

| USA | 9,0 % |

| Indien | 1,2 % |

| Brasilien | 0,8 % |

| Südafrika | 0,5 % |

Die Tabelle zeigt anschaulich, wie unterschiedlich stark der Marktanteil von Elektroautos weltweit ausfällt – mit klarer Dominanz in Norwegen und einem dynamischen Wachstum in China und Europa. In Schwellenländern bleibt der Anteil noch gering, was die globale Herausforderung der Elektrifizierung unterstreicht. Möchtest du ergänzend auch einen Ländervergleich zu Ladeinfrastruktur oder staatlicher Förderung?

Umweltbilanz im Lebenszyklus

Ein Elektroauto stößt im Betrieb weniger CO₂ aus, muss jedoch rund 60.000 bis 100.000 km fahren, um den höheren CO₂-Fußabdruck der Produktion gegenüber einem modernen Diesel oder Benziner auszugleichen. Echte Umweltvorteile entstehen erst bei grünem Strom und durch Batterie-Recycling.

Gesetzgebung und politische Weichenstellungen

Die EU plant ab 2035 ein Neuzulassungsverbot für Verbrenner, mit Ausnahmen für E-Fuels. Dennoch bleibt offen, wie praktikabel dies weltweit ist. Politische Maßnahmen, Förderprogramme und CO₂-Bepreisung beeinflussen stark, welche Technologie sich in den nächsten Jahrzehnten durchsetzt.

Emotionale Bindung und Fahrverhalten

Ein Aspekt, der selten in Statistiken auftaucht: Die Faszination am Motorsound, die Langstreckentauglichkeit oder das vertraute Fahrgefühl – viele Nutzer schätzen ihren Verbrenner als emotionales Fahrerlebnis. Elektroautos bieten hingegen neue Fahrdynamik durch sofortiges Drehmoment und Geräuscharmut.

Wer über einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug nachdenkt, kann durch den gezielten Verkauf seines bisherigen Verbrenners den finanziellen Grundstein legen. Beim KFZ-Ankauf in Augsburg besteht die Möglichkeit, Fahrzeuge jeder Art – ob Benziner oder Diesel – schnell und marktgerecht zu veräußern. Besonders für Halter älterer Modelle mit hohem Verbrauch oder steigenden Reparaturkosten bietet sich der Verkauf als wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung an. Der Erlös kann direkt in die Anschaffung eines Elektroautos fließen und so den Einstieg in die Elektromobilität vereinfachen. Mit steigenden Umweltauflagen und attraktiven Förderprogrammen wird der Umstieg zusätzlich unterstützt – und der Verkauf des alten Fahrzeugs zu einem wichtigen ersten Schritt in eine zukunftsfähige Mobilität.

Fazit: Elektro oder Verbrenner – eine Frage der Perspektive

Ob Elektromobilität wirklich die Zukunft ist, hängt von vielen Faktoren ab: Infrastruktur, technologische Entwicklung, politische Rahmenbedingungen und individueller Nutzung. Langfristig führt kein Weg an der Elektrifizierung vorbei – jedoch nicht zwingend ausschließlich durch batterieelektrische Fahrzeuge. Auch alternative Antriebe wie Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe werden eine Rolle spielen. Der klassische Verbrenner wird nicht sofort verschwinden, sondern vielmehr ein Teil eines vielfältigen Mobilitätsmixes bleiben.

Weiterführende Informationen

- Mehr zur CO₂-Bilanz von Elektroautos: Umweltbundesamt – Fakten zur Elektromobilität

- Überblick zur E-Fuel-Forschung: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

- Aktuelle Ladeinfrastruktur-Karten: Bundesnetzagentur – Ladesäulenregister

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Augsburg

Gärtnerstraße 10

86153 Augsburg

Telefon: 0152 0964 5826

E-Mail: info@kfz-ankauf-augsburg.de

Web: https://www.kfz-ankauf-augsburg.de

Kurzzusammenfassung:

Die Elektromobilität bietet vielversprechende Ansätze für eine klimafreundliche Zukunft, ist jedoch noch mit Herausforderungen bei Infrastruktur, Rohstoffbedarf und globaler Skalierung konfrontiert. Verbrennungsmotoren punkten mit ausgereifter Technik, Verfügbarkeit und Nutzerakzeptanz. Ein technologieoffener Ansatz, der auch E-Fuels und Wasserstoff berücksichtigt, dürfte in den kommenden Jahrzehnten der realistischste Weg sein.